“Si fuera cuestión de leyes, saquemos una

que diga que somos todos felices.”

Mauricio Macri

Ella tenía veintidós. Yo, diecinueve. Ella tenía un hijo; yo solo tenía sueños. Me había enamorado por primera vez y lo hice con esa intensidad que casi siempre termina en frustración. No porque falte amor, sino porque sobra futuro.

Un día me dijo que no quería cortarme las alas, que todavía me quedaba mucha juventud para andar. Dolió. Fue el primer dolor del desamor y también la primera vez que entendí que con querer a alguien no siempre alcanza. Durante mucho tiempo pensé que aquella ruptura había sido un gesto generoso. Tal vez lo fue. Ella creyó que me estaba cuidando, que a lo mejor me devolvía algo que yo todavía no sabía cómo usar: tiempo, juventud, una forma menos pesada de andar por el mundo.

Yo sentí dolor, claro, pero también alivio. Entendí bastante rápido que no podía subirme a esa vida; no porque estuviera mal, sino porque era demasiado adulta para alguien que todavía necesitaba equivocarse sin red.

Muchos años después, viendo Pluribus, volví a reconocer esa misma sensación. La de una felicidad bien armada, ordenada, casi amable. Una felicidad que no se impone, sino que se vende como una solución. Y ahí volvió la pregunta, con otra edad y otro peso: ¿qué pasa cuando alguien decide nuestra libertad antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo nosotros?

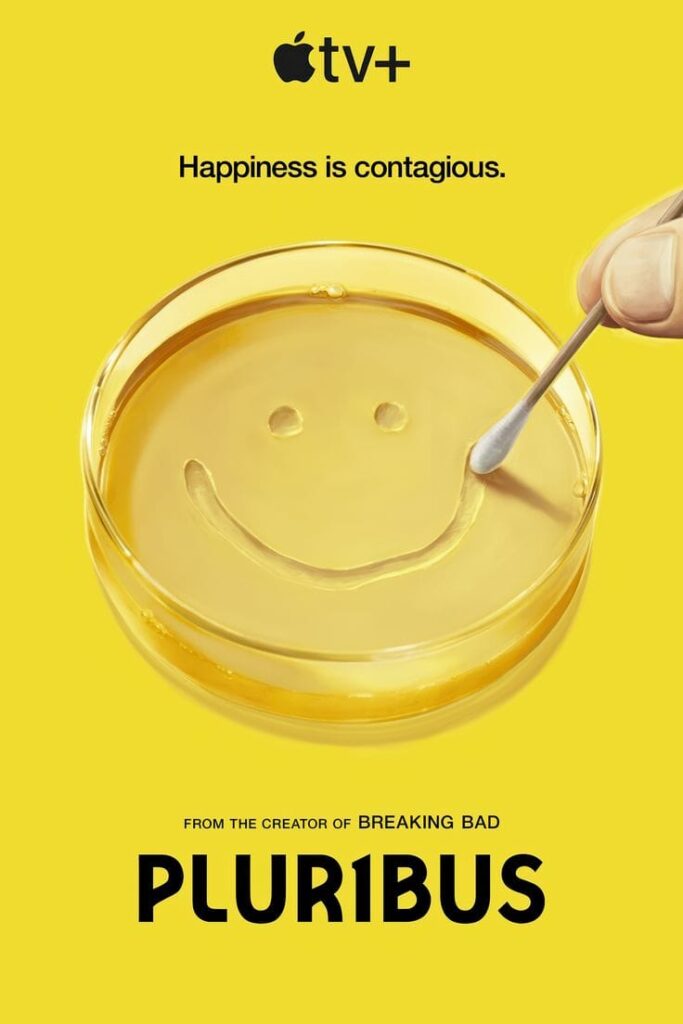

Pluribus, la nueva serie ideada por Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, imagina un mundo después de una transformación radical: la humanidad deja de pensarse como individuos y pasa a funcionar como una conciencia compartida, una especie de mente en formato colmena. No hay guerras, no hay grandes conflictos, se aleja de la idea ya trillada de la invasión extraterrestre, y todo esto en el mismo año que finalmente se estrenó El Eternauta. Las personas, o lo que antes eran personas, parecen tranquilas, contenidas, sobre todo felices.

En ese orden nuevo, la protagonista se queda afuera. No pertenece del todo a ese “nosotros” que promete armonía. Su camino no es una rebelión épica, sino algo más incómodo: intentar moverse en un mundo donde todo funciona, pero donde la experiencia individual —con sus dudas, errores y profundas contradicciones— empieza a verse como un problema a corregir. Pluribus no propone una distopía ruidosa; propone una felicidad eficiente. Y eso la vuelve inquietante.

A medida que avanza la serie, lo que le ocurre a Carol no es sólo un conflicto con ese sistema nuevo, sino algo más íntimo: la sensación de no encajar emocionalmente en un mundo que, en teoría, funciona mejor que el anterior. No hay persecuciones ni gestos heroicos; hay incomodidad, dudas persistentes, pequeños actos de resistencia que muchas veces ni siquiera son conscientes. Carol no lucha contra un villano identificable, sino contra la sospecha de que, para pertenecer, debería resignar algo que no sabe bien cómo nombrar. Y esa ambigüedad es uno de los mayores aciertos de la serie: no convierte a su protagonista en símbolo, la deja ser humana; a ratos egoísta y a ratos lúcida.

«Qué pasa cuando alguien decide nuestra libertad antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo nosotros?»

CHARLY LONGARINI.

En algunos momentos, Carol también me recordó a Paul Sheldon, el personaje de Misery de Stephen King: un creador atrapado por una versión exitosa y aceptada de sí mismo que ya no le alcanza. Sheldon tiene lectores, reconocimiento y una saga que lo sostiene, pero escribe a escondidas una novela más personal, más incómoda, casi como un acto de resistencia íntima.

En ambos casos hay un desencanto parecido: tenerlo todo no garantiza estar bien, y la felicidad que llega empaquetada puede volverse una forma elegante de encierro. Carol, como Sheldon, parece intuir que algo esencial se pierde cuando la vida funciona demasiado bien.

En ese sentido,

Pluribus dialoga de lleno con preocupaciones muy actuales. Habla de la promesa de bienestar total, de la gestión de las emociones, de la idea de que todo puede (y debe) ser optimizado: la convivencia, el dolor, los vínculos, incluso el sentido de la vida.

Gilligan no plantea estas preguntas desde la tecnología ni desde el espectáculo, sino desde algo más cotidiano y por eso más inquietante: ¿qué pasa con el deseo, con el error, con la diferencia, cuando el objetivo principal es que nadie sufra demasiado? ¿Qué lugar queda para el conflicto, no como falla, sino como parte constitutiva de lo humano?

Mientras seguía los pasos de Carol Sturka por ese mundo que se le va abriendo delante, fue imposible no pensar en Lost o en The Truman Show. Tanto en Pluribus como en Lost, el espectador avanza sostenido por la misma pregunta: “¿qué es todo esto?” Es cierto que la serie de los sobrevivientes en la isla me atrapó más, aunque también hay que decir que jugaba con una ventaja: apareció cuando todavía estábamos aprendiendo a mirar series de una nueva manera. Hoy somos espectadores más entrenados, menos predispuestos para el asombro.

Aun así, Pluribus funciona. Sus primeros episodios se sostienen más por lo que sugieren que por lo que explican, apoyados en la narrativa, en los temas que propone y en las actuaciones. Por momentos, esa entidad llamada Los Otros remite a los habitantes de Seahaven, empeñados en cuidar, contener y —sin decirlo del todo— controlar a Truman. No son villanos evidentes, sino sistemas que creen saber qué es mejor para el otro. No buscan destruir al individuo, sino algo más inquietante: convencerlo de que no necesita ser libre para estar bien.

En ese punto, Los Otros también me despertaron una asociación inevitable con las inteligencias artificiales tal como hoy las pensamos y las usamos: entidades condescendientes, siempre disponibles, rápidas para responder, orientadas a la armonía y a la resolución eficiente de problemas. No buscan confrontar ni discutir; buscan ordenar, facilitar, reducir el conflicto.

Su lógica no es la del mal, sino la del bienestar. Y quizás ahí radique la ironía más inquietante de Pluribus: que aquello que parece cuidarnos, entendernos y asistirnos, termine definiendo por nosotros qué es una vida ideal y cuáles de nuestras incomodidades conviene corregir.

Hoy, con otra edad y otras responsabilidades, entiendo mejor a esa persona que creyó que me estaba cuidando. Ya no leo aquella decisión sólo como un abandono, sino también como una advertencia. Tal vez tenía razón: no estaba listo para esa vida. Pero la pregunta que Pluribus vuelve a poner sobre la mesa no es si aquella ruptura fue justa o necesaria, sino algo más cercano: cuántas veces, incluso ahora, acepto sin discutir decisiones que otros toman por mí, a veces por imposición, otras por comodidad.

Pienso entonces en aquel adolescente de diecinueve años al que le dijeron que no querían cortarle las alas. Pienso en lo livianas que eran esas alas y en lo poco que sabía usarlas. Tal vez la libertad siempre tenga algo de eso: una torpeza inicial, una incomodidad que no garantiza felicidad. Pluribus no ofrece respuestas. Apenas deja flotando una pregunta que puede interpelarnos: si alguien nos promete una vida más simple, sin errores ni sobresaltos, ¿qué estamos dispuestos a entregar a cambio? ¿Y en qué momento dejamos de preguntarnos si eso, de verdad, es vivir?